All’inizio del Novecento

il mondo della cultura venne ravvivato da

numerosi contributi materiali ed intellettuali.

I nuovi mezzi di trasportoe di comunicazione cambiarono la tradizionale percezione dello spazio e del tempo:

il consolidarsi del trasporto ferroviario e gli albori di quello aereo

accorciarono i tempi di spostamento delle persone, nel contempo la diffusione

dell’automobile permise gli individui di muoversi anche in maniera indipendente;

il telefono rese ancora più rapida e pratica la possibilità di comunicare

offerta dal telegrafo; la radio e il cinematografo ampliavano sia l’offerta

informativa che le possibilità artistiche.

Queste innovazioni furono

indubbiamente il frutto del progresso scientifico e dell’ideologia positivista

che aveva concesso alla stessa scienza una fiducia immensa, ma, nel contempo,

questi cambiamenti mutarono il rapporto dell’uomo con il mondo e misero in

crisi ogni certezza.

La teoria della

La teoria dellarelatività, elaborata per la prima volta da Albert Einstein

(1879-1955) nel 1905, allontanò l’idea di una possibile comprensione oggettiva

della realtà e, in seguito alla sua formulazione, ci si rese conto che persino

scienze tradizionalmente considerate “esatte”, come la matematica e la fisica,

in realtà non riuscivano ad analizzare il mondo con una visione totale ed

univoca.

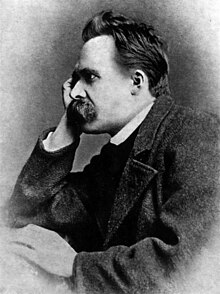

In ambito filosofico le

teorie di Friedrich Nietzsche (1844-1900)

rivoluzionarono questo settore

rivoluzionarono questo settoreculturale, ma il suo pensiero influenzò anche la letteratura, a partire dalla

produzione di D’Annunzio che, tra

l’altro, in molti passaggi tradì l’autenticità del maestro. Nietzsche rinunciava

a qualsiasi fiducia nelle certezze della filosofia tradizionale, sostituì la concezione lineare del tempo con

quella ciclica dell’ “eterno ritorno”, smascherò le illusioni dell’uomo moderno

e le ipocrisie della morale borghese arrivando ad anticipare molte dei futuri

traguardi della psicoanalisi.

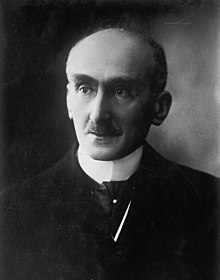

Oltre al filosofo tedesco

Oltre al filosofo tedescoè doveroso ricordare l’importanza delle teorie vitalistiche di Henri Bergson (1859-1941) secondo il

quale la vita è una continua creazione che può essere rivelata tramite l’intuizione

e solo in parte dalla scienza, poiché quest’ultima è impossibilitata a cogliere

tutti gli aspetti della realtà nella loro interezza. Il filosofo francese,

inoltre, contrappose all’idea di un tempo “spazializzato” quella di un tempo

“vissuto”, interiore alla coscienza.

Tutte queste nuove correnti

di pensiero di tipo irrazionalistico e vitalistico contribuirono alla crisi del

Positivismo, ne mostrarono i limiti e resero evidente la sua incapacità di

fornire tutte le risposte necessarie all’uomo desideroso di non fermarsi più

soltanto ad una visione superficiale e fenomenica della realtà. La corrente

positivista, in particolare, aveva cercato di analizzare anche l’interiorità

dell’uomo attraverso criteri meccanici e puramente quantitativi, nella

convinzione che la sfera psichica

obbedisse a precise leggi spiegabili in maniera razionale ed univoca.

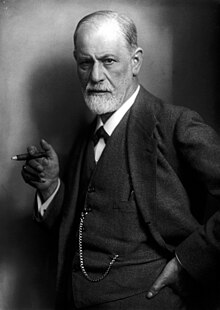

L’analisi dell’inconscio,

condotta da Sigmund Freud

(1856-1939), tra Ottocento e Novecento, mise in crisi il concetto stesso di

integrità del soggetto.

Gli studi del medico

viennese influenzarono profondamente tutte le arti, ed egli stesso fu

consapevole della portata epocale delle sue teorie, decidendo di pubblicare L’interpretazione dei sogni (1899)

postdatando l’anno di edizione, per conferire all’opera un carattere di

apertura e non di chiusura di secolo.

Secondo Freud non bisogna

Secondo Freud non bisognaconsiderare l’uomo come un essere dal carattere unitario, ma al suo interno

egli è diviso tra una zona consapevole, in cui dominano ragione e volontà, e

un’altra inconscia che si manifesta nei sogni, nelle nevrosi, nelle pulsioni

improvvise ed istintive. Gli effetti di queste teorie apparvero, all’inizio,

rivoluzionarie ed antipositiviste, ma l’idea di Freud era quella di studiare scientificamente le

reazioni della sfera inconscia, per poterne controllare gli squilibri e curare

gli eccessi.

Le idee di Freud influenzarono

in maniera decisiva il mondo della cultura, in particolare il campo letterario.

Nel saggio Il poeta e la fantasia (1909) Freud definisce l’arte come un

fenomeno compensativo, in posizione intermedia tra frustrazione ed appagamento.

La teoria dell’inconscio è alla base della

tecnica del “flusso di coscienza” di Joyce, il quale cercherà di riprodurre in

concreto gli accostamenti analogici della mente; le teorie sui sogni

contribuiranno alla nascita della corrente surrealista; l’interesse per

l’infanzia e l’importanza che il fondatore della psicoanalisi attribuisce a

questa età dell’uomo troverà spazio nelle opere dei maggiori prosatori del

Novecento, con particolare riferimento al rapporto padre-figlio, ma anche

quello con la propria madre, soprattutto nell’assenza di una figura paterna

(Tozzi, Svevo, Gadda, Saba).

Nessun commento:

Posta un commento