Ideazione, stesura, titolo

Ernesto è un romanzo incompiuto, parzialmente autobiografico, pubblicato postumo

nel 1975. L’opera ebbe una lunga gestazione dovuta soprattutto all’incertezza

dell’autore sulla materia da affidare a queste pagine.

Saba inizia a scrivere il libro nei primi mesi

Saba inizia a scrivere il libro nei primi mesidel ’53, in un periodo in cui prende forma la Prefazione a Poesia

dell’adolescenza,sezione poetica in cui è spinta ai massimi livelli

l’indagine sulla propria infanzia. La prima sezione del Canzoniere, tuttavia, è

vittima di una sorta di «relativa e ormai cristallizzata indeformabilità»[1] per

cui, nonostante i numerosi rimaneggiamenti subiti,queste poesie non riescono a

svolgere a pieno il loro compito di introduzione alla raccolta. Ecco, dunque, che Saba decide di giocare la

partita a carte scoperte in prosa.

Da numerosi riferimenti

presenti nell’Epistolario possiamo

affermare con certezza che l’idea di un romanzo fosse nata molti anni prima del

‘53, anche se la struttura del futuro lavoro cambia spesso forma e i

riferimenti all’opera sono indiretti e contraddittori, ma ripetutamente si

accenna spesso ad un «ultimo libro».

L’autore trova la forza

di mettere in pratica il suo progetto

durante un periodo di cura presso una clinica romana, luogo che gli

offre la giusta serenità e protezione dal mondo esterno e lo rende

particolarmente euforico; si sente finalmente deciso ad affrontare una materia

così delicata e a lungo rimandata.

I primi tre capitoli

vengono scritti velocissimamente (in meno di un mese), gli altri due saranno

aggiunti solo dopo il ritorno a Trieste e con sempre maggiore fatica a causa

della scomparsa di quella parentesi serena creatasi a Roma. Il 31 agosto del

’53 Linuccia Saba scrive a Carlo Levi

Papà non vuole continuare il libro: dice che non ce la fa, che non può

parlare di Ilio e lo vuol troncare. E questo sarà un doppio disastro: primo

perché il libro così incompiuto è brutto, secondo perché papà avrà una crisi di

nervi peggiore della altre. (p. 1298)

La stessa inconcludenza

accompagnerà la sorte di Favole e

Apologhi, a cui Saba stava lavorando in quello stesso periodo, che

sarebbe dovuto diventare l’epilogo del Canzoniere e attraverso il quale l’autore doveva «consegnare il

frutto ultimo degli insegnamenti di una vita».[2]

L’incertezza accompagnò

anche la scelta del titolo: secondo l’analisi di Davide De Camilli[3]

inizialmente Saba aveva pensato a Un mese

o Un anno ( sarebbe dipeso dall’arco

di tempo abbracciato nella narrazione) o anche Intimità (ma forse sarebbe stata troppo evidente la carica

autoreferenziale). La scelta, sempre

secondo De Camilli, cadde sul nome Ernesto che può essere considerato un

acronimo dei vari pseudonimi dell’autore: la sillaba “er” e la conclusione “to”

da Umberto, “ne” da Odone (protagonista della Gallina), la “s” da Saba. Dal Dizionario dei nomi Utet è possibile

ripercorrerne la tradizione letteraria: Tasso, Tassoni, Marino, Goldoni, Verga,

De Amicis e infine in Wilde con L’importanza

di chiamarsi Ernesto, opera teatrale che gioca sulla simile pronuncia del

nome “Ernest” e dell’aggettivo “earnest”, traducibile in italiano con

“sincero”, “onesto” (nella nostra lingua il nome “Franco” ha le medesime qualità

di aggettivo) che potrebbe essere attribuito anche al protagonista del romanzo

incompiuto di Saba e al suo autore che trova il coraggio di affrontare temi a

lungo taciuti.

La struttura: le cinque tappe

Ogni capitolo presenta un

momento decisivo per lo sviluppo della personalità del giovane: esperienza

omosessuale, esperienza eterosessuale, prima rasatura, confessione alla madre,

nascita della vocazione artistica.

Tutto è rivolto alla

conclusione, alla confessione, come se il rito iniziatico non potesse fare a

meno della sua divulgazione, come se la libertà si potesse acquisire solamente

enunciando i propri segreti. La funzione catartica della letteratura è spinta

alle massime possibilità.

Il primo capitolo si apre

con un’autocitazione:

Mi piacerebbe, adesso che sono vecchio,

dipingere, con tranquilla innocenza, il

mondo meraviglioso.

Da Il bianco immacolato

Signore,

in Ricordi-Racconti.

In effetti in queste

pagine Saba rievocherà il suo mondo infantile, ma, seppur vero che la

digressione incomincia in un periodo di relativa serenità, l’opera sarà

tutt’altro che una rievocazione di cose “meravigliose”.

In questo primo episodio,

dunque, il giovane Ernesto, praticante di commercio in una ditta di

compravendita di farina, dialoga serratamente con suo collega di lavoro, più

grande di lui, arrivando ad un rapporto di confidenza molto intimo. Le

reminescenze autobiografiche sono frequenti, dall’ammissione di non aver mai

conosciuto il padre, alla confessione del rapporto difficile instaurato con la

madre. Il giorno dopo si consumerà il primo rapporto omosessuale della sua vita.

Nel successivo episodio

si avverte subito l’insofferenza di Ernesto per quell’uomo.

Forse il povero ragazzo non aveva trovato in quella relazione quel po’ di

protezione paterna, che egli, rimasto più bambino della sua età e virtualmente

senza padre (lo zio tutore contava solo per le sberle e il fiorino settimanale)

inconsciamente cercava. (537)

Per prima cosa gli

rimprovera la confidenza eccessiva, l’uso del “tu”, anche se ciò avviene

soltanto quando sono soli. In seguito, dopo che Ernesto si era assentato per

sette giorni dal lavoro a causa di una febbre intestinale, l’uomo va a fargli

visita, ma è costretto a subire le allusioni e le battute del ragazzo,

sprezzante della presenza della madre in casa. Infastidito dalla reazione

dell’uomo decide di troncare quella relazione che ormai gli procurava soltanto

noia, se non addirittura fastidio.

Alla fine del capitolo

Ernesto racconta all’uomo della sua balia e degli anni felici trascorsi con

lei. Questa figura, tanto cara a Saba, è una delle poche femminili ad essere

presente nell’opera in maniera positiva: la sua presenza è a metà tra quella di

una madre e quella di una donna da conquistare, ma di queste due incarna solo

gli aspetti positivi.

«Anche una baia el gà?» chiese l’uomo.

«Certo che la gò; e ghe voio anche ben. No son miga el solo a volerghe

ben alla sua balia. Ghe sé un grande poeta (el se ciama d’Annunzio) che vivi

ancora e che gaveva anche lui una baia. Adesso el devi esser vecio; ma ehe gà

scrito lo stesso una poesia. El la gà

intitolada Alla mia nutrice. […] Fino ai quattro-cinque ani son visudo in

casa della mia baia, in campagna. Prima, mia mama gaveva perso, per i

dispiaceri, el late. (p. 551)

La sezione del Canzoniere Il piccolo Berto è quella dove maggiormente viene ricordata la

figura della balia, come nella prima delle Tre

poesie alla mia balia:

Al seno

approdo di colei che Berto ancora

mi chiama, al primo, all’amoroso seno,

Nella terza poesia è

evidente come il distacco da questa donna abbia segnato profondamente la

personalità dell’uomo, incapace di dimenticarla anche dopo quaranta anni. La

spezzatura tra “Umberto” e “Saba” è il sigillo della sua personalità ancora

tormentata.

Il bimbo

è un uomo adesso, quasi un vecchio, esperto

di molti beni e molti mali. È Umberto

Saba quel bimbo. E va, di pace in cerca,

a conversare colla sua nutrice;

che anch’ella fu di lasciarlo infelice,

non volontaria lo lasciava. Il mondo

fu a lui sospetto d’allora, fu sempre

La madre non fu mai in grado di conquistarsi

un simile affetto, forse perché, come si capirà meglio nel quarto capitolo,

costretta ad assumere i tratti severi e censori della figura paterna,

abbandonando ogni dolcezza materna.

Nel terzo episodio sono

rievocate altri due eventi iniziatici: il taglio della barba e la prima

esperienza eterosessuale.

Il primo dei due avviene

quasi per caso, dopo che Ernesto si è fatto tagliare i capelli da Bernardo (tra

l’altro questo “rito” è indicato da Freud, nell’opera Totem e Tabù, come un equivalente simbolico della circoncisione),

barbiere di fiducia e, secondo la malelingue, padre dello stesso giovane. È

subito evidente come il taglio della barba abbia gettato il giovane nella

tristezza:

Ernesto finalmente fu lasciato libero e si alzò. Nessuno si accorse che

aveva le lacrime agli occhi. […] Un lieve venticello che si era alzato dal mare

rendeva più molesta la sensazione di freddo che Ernesto provava al collo e alle

guance. Gli pareva di essere rimasto

nudo, e non vedeva l’ora di essere a casa. Sperava – pur sapendo che la sua

speranza era vana – che sua madre avrebbe saputo confortarlo. (561)

La rasatura (improvvisa,

«a tradimento» dirà alla madre) è il segno della crescita, sigilla l’abbandono

dell’età puerile, l’età dell’innocenza e già alla fine del secondo capitolo si

era rammaricato dell’imminente compimento dei diciassette anni. Ernesto è come

agitato da un pensiero, dal rimorso di aver concesso la sua prima esperienza

sessuale ad un uomo, proprio alla soglia dell’età adulta. Pensa agli amici che

hanno avuto un’esperienza eterosessuale prima di lui e si convince

all’improvviso, spinto dalle pulsioni dell’inconscio più che dal ragionamento:

«Se mi sverginassi, oggi, adesso, subito!» fu la conclusione a cui

giunsero le meditazioni e le melanconie di Ernesto. (p. 563)

Decide di andare da una

donna che esercitava il mestiere da sola nella Città Vecchia, quartiere

popolato da prostitute e vagabondi, ma tutt’altro che negativo per Saba. Nella

raccolta Trieste e una donna una

poesia intitolata proprio Città vecchia

testimonia l’amore per questo luogo in cui il poeta si sente davvero vivo.

Spesso,per ritornare alla mia casa

prendo un’oscura via di città vecchia.

Giallo in qualche pozzanghera si specchia

qualche fanale,e affollata è la strada.

Qui tra la gente che viene che va

dall’osteria alla casa o al lupanare,

dove son merci ed uomini il detrito

di un gran porto di mare,

io ritrovo,passando,l’infinito

nell’umiltà.

Qui prostituta e marinaio,il vecchio

che bestemmia,la femmina che bega,

il dragone che siede alla bottega

del friggitore,

la tumultuante giovane impazzita

d’amore,

sono tutte creature della vita

e del dolore;

s’agita in esse, come in me,il Signore.

Qui degli umili sento in compagnia

il mio pensiero farsi

Il rapporto con la

prostituta si consuma tra gli imbarazzi ed i pensieri del giovane. Torna

continuamente alla mente di Ernesto la figura della balia.

[…] Era un odore di biancheria nuova, appena tagliata; lo stesso che gli

piaceva tanto nella casa della sua balia. […] non aveva la licenza (come forse

non l’aveva la donna da cui era salito Ernesto.

[…]Evidentemente, la donna era una slovena del Territorio. Era un’altra

somiglianza tra lei e la balia di Ernesto: queste coincidenze accrescevano, forse,

il suo imbarazzo. (p. 568)

Uscito dalla casa della

donna cerca subito una fontanella dove bere, ma ne trova soltanto una affollata

da molte donne in fila per fare provvista d’acqua. Una di queste invita le

altre a farlo passare avanti, dicendo: «Ma lassé dunque bever sto povero fio de

mama. No vedè che el mori de sede?». Una simile frase era stata pronunciata poco

prima dalla prostituta e, sommando questo pensiero alle risate della ragazze

presenti, Ernesto si sente profondamente agitato, turbato, quasi come se fosse

stato scoperto.

Alla fine del terzo

capitolo, dunque, il giovane Ernesto ha già avuto un’esperienza omosessuale ed

una eterosessuale. Il giovane sembra perdersi alla ricerca della sua vera

identità, sospeso in una condizione di bisessualità “innocente”, indotta non

dalla spregiudicatezza del fanciullo, ma dalla sua incapacità a decidere, quasi

come se questa condizione fosse propria dell’adolescenza, originaria di ogni

individuo fino alla pubertà. «All’inizio sono tutti bisessuali […] può avvenire

che più tardi loro stessi favoriscano attivamente la propria formazione

unilaterale verso un sesso». Questa citazione potrebbe appartenere al romanzo

incompiuto, invece è propria del “cattivo maestro” di Saba, Otto Weininger, che

abbiamo visto influenzare le raccolte narrative dell’autore triestino, Ebrei e L’eterna lite. Le coincidenze tra il romanzo e l’opera Sesso e carattere non finiscono qui: «lo

studioso austriaco riconosce l’esistenza soltanto di due tipi di donna, la

madre e la donna prostituta, e una madre

e una prostituta sono le uniche due donne che compaiono nel romanzo»[7]

Il quarto episodio è quello

della confessione alla madre. Ernesto si licenzia dal suo impiego con una

lettera rovente indirizzata al suo principale, il signor Wilder, facendo in modo che costui la leggesse in sua

presenza, quasi per ricevere la soddisfazione di essere cacciato di persona.

Tornato a casa confessa

alla madre questo ultimo avvenimento, gettando la donna nello sconforto e nella

delusione, quasi il figlio rappresentasse un secondo fallimento dopo il marito.

La signora Celestina si reca subito dall’ex principale e riesce a convincerlo a

riassumere il figlio. Tornata a casa, però, Ernesto si infuria con lei:

Ce l’aveva anche (a torto; lo riconosceva) con sua madre: questa non

poteva infatti indovinare la “vera causa” per cui si era fatto mandar via dal

signor Wilder. […] Infatti, anche se fosse andato in ufficio la sola mattina, si

sarebbe ugualmente incontrato con l’uomo. Come dirlo a sua madre? Come

farglielo capire? (p. 604-605)

In maniera contorta e

confusa riesce a confessarle la relazione omosessuale, cui seguirà la reazione

della madre prima indignata (lo chiamerà anche «assassino, peggio di tuo…», poi

rabbiosa nei confronti dell’uomo, infine «La signora Celestina (e fu un

miracolo) capì, questa volta, che suo figlio aveva più bisogno di essere

consolato che rimproverato». Abbiamo

osservato la ricorrenza, nel Canzoniere,

dell’appellativo «assassino» che anche in questo romanzo la donna rivolge al

marito, ma è possibile stabilire ancora una volta un collegamento tra Saba e

Nietzsche che, in un suo aforisma, si sofferma sulla possibilità che tutti

siano potenzialmente “colpevoli”.

L’«assassino», che noi condanniamo, è un fantasma: «L’uomo che è capace

di un assassinio». Ma di ciò siamo capaci tutti.[8]

Ernesto concluderà la confessione con il

racconto dell’incontro con la prostituta, cosa che aumenterà ancora di più il

dolore della donna, mentre il giovane sperava che questo secondo episodio

potesse pareggiare il primo annullandone la negatività. Nonostante la sincera confessione sia

finalmente avvenuta non si può fare a meno di notare come il rapporto

madre-figlio risulti ormai definitivamente compromesso; ad un certo punto la

donna sembra più intenzionata ad assicurarsi che nessuno venga a sapere delle

esperienze del figlio piuttosto che preoccuparsi dell’effetto che queste

potrebbero aver avuto su di lui. In qualche modo è come se, a causa della

mancanza di una figura paterna, ella «non riuscisse a svolgere il suo ruolo

naturale di mediatrice tra padre e figlio»[9], ma è

costretta ad assumere il doppio ruolo di padre e madre: è la donna a

rappresentare il principio di autorità che di solito spetta all’uomo, e il

fanciullo si trova costretto a cercare figure affettive “materne” altrove:

nell’uomo con cui ha avuto l’esperienza omosessuale, che all’inizio lo tratta

con molto affetto; nel barbiere Bernardo, tanto protettivo nei suoi confronti

come se avesse capito lo stato d’animo del giovane dopo la prima rasatura;

nella prostituta, che si prende cura di lui con tenerezza prima e dopo il

rapporto.

Nella Quasi conclusione (scritta nel 1953), che precede l’ultimo capitolo,

l’autore motiva la scelta di interrompere l’opera affermando di sentirsi troppo

vecchio per portare avanti il lavoro, rimarcando le sue precarie condizioni di

salute, rammaricandosi della perdita del dolce ambiente romano. Certo queste

spiegazioni hanno un fondamento, ma non si può fare a meno di osservare come

l’opera appaia esauriente già dopo solo cinque capitoli, abbondantemente

sufficienti a delineare lo sviluppo interpersonale del giovane e dello stesso

autore. Spesso Saba confessò la sua paura che l’opera si allargasse a dismisura

inglobando ed “uccidendo” lo stesso Canzoniere

ed il timore è perfettamente giustificato. La conclusione dell’Ernesto, infatti, collima perfettamente con l’inizio della raccolta

poetica (Poesie dell’adolescenza che,

non a caso, Saba passerà in rassegna nello stesso ’53) e un eventuale proseguimento del libro

avrebbe rischiato di sovrapporsi, forse fatalmente, alle liriche. La prosa

fornisce così la possibilità di integrare le poesie dell’adolescenza, ma anche

di andare oltre la loro cristallizzazione, di trattare la materia in modo più

preciso.

L’interruzione è

motivata, inoltre, dal timore dell’autore di andare troppo avanti con la

confessione, svelando particolari “proibiti”. Nell’ultimo capitolo compare

Ilio, un giovane studente di violino. La presenza del fanciullo non può essere

giustificata dalla voglia di sperimentare ancora le curiosità della vita, non

può essere considerata un ulteriore surrogato di padre (dopo “l’uomo”, il

padrone, lo zio, il barbiere). La passione per questo giovane non è

giustificabile con la voglia di sperimentare nuove emozioni: è una scelta quasi

matura, ragionata, e allora Saba decise di sopprimere Ernesto e le sue “colpe”.

In questo quinto episodio

torna a fare capolino un altro dei tre “maestri” che da sempre hanno

influenzato la scrittura dell’autore: si tratta del Nietzsche della Nascita della tragedia, a metà tra

apollineo e dionisiaco così come si presenta la figura di Ilio.

La figura del giovane Ilio è molto

simile a quella di Glauco, amico di

infanzia del poeta, presente nella raccolta Cuor

morituro, ma soprattutto, protagonista di un’omonima poesia della raccolta Poesie dell’adolescenza e giovanili:

Glauco, un fanciullo dalla chioma

bionda,

dal bel vestito di marinaretto,

e dall’occhio sereno, con gioconda

voce mi disse, nel natìo dialetto:

tu consumi la vita, e par nasconda

un dolore o un mistero ogni tuo

detto?

Perché non vieni con me sulla sponda

Del mare, che in sue azzurre onde

c’invita?

Qual è il pensiero che non dici,

ascoso,

e che da noi, così a un tratto,

t’invola?

Tu non sai come sia dolce la vita

Agli amici che fuggi, e come vola

Lingua e stile

Saba riteneva l’opera

impubblicabile a causa degli estremismi linguistici della stessa perfettamente

accordati allo scandalo tematico (lo sviluppo della persona era in primo luogo

quello sessuale, più nello specifico omosessuale). Già al termine della stesura

del primo episodio cominciarono a sorgere dei dubbi nell’animo dell’autore come

appare chiaramente in una lettera a Lina del 30 maggio 1953 scritta dalla

clinica romana in cui era ricoverato.

Tutte le persone alle quali l’ho letto […] dicono che è la cosa più bella

che io abbia scritto. (Anche io credo.) Disgraziatamente, è impubblicabile: per

una questione di linguaggio. […] la non pubblicabilità del racconto non sta

tanto nei fatti narrati quanto nel linguaggio che parlano i personaggi. E tutta

la novità, tutta l’arte, tutto lo stile del racconto (che potrebbe fermarsi a

questo primo episodio) sta proprio qui. (p. 1292)

Da un punto di vista

lessicale, dunque, non ci sono giri di parole o reticenze, ma le cose sono

definite in maniera precisa, quasi cruda, come solo una confessione sincera può

essere:

«Mettermelo in culo» disse, con tranquilla innocenza, Ernesto.

[…]

Con quella frase netta e precisa, il ragazzo rivelava, senza saperlo,

quello che, molti anni più tardi, dopo molte esperienze e molto dolore, sarebbe

stato il suo “stile”: quel giungere al cuore delle cose, al centro arroventato

della vita, superando reticenze ed inibizioni, senza perifrasi e giri inutili

di parole. (525)

I lessemi utilizzati non

si nascondono dietro perifrasi, ma conservano tutta la loro forza d’urto e la

capacità di creare scandalo in una tradizione letteraria satura di reticenze. E

ciò non avviene soltanto in prosa, ma anche nelle poesie di Saba, nelle quali

il lessico dei sentimenti non è trattato con cautela o eufemismi. D’altronde lo

stesso autore diede conferma di ciò in Amai:

Amai trite parole che non uno

osava. M’incantò la rima fiore

amore,

la più antica difficile del mondo.

Amai la verità che giace al fondo,

quasi un sogno obliato, che il dolore

riscopre amica. Con paura il cuore

le si accosta, che più non l’abbandona.

Amo te che non mi ascolti e la mia buona

Saba porta a termine

quella ricerca di un linguaggio preciso e netto che aveva iniziato decenni

prima. La sua particolarità sta nell’aver trovato questo linguaggio incisivo

facendo un ulteriore passo indietro, mettendo su carta la sua “preistoria”, gli

avvenimenti della sua vita precedenti alla scoperta della vocazione artistica. In

una lettera a Vittorio Sereni del 22 febbraio 1948 si accenna ad un libro che

avrà un impatto rivoluzionario, soprattutto dal punto di vista stilistico, sia

nel panorama culturale nazionale sia per la sua personale storia letteraria.

La spiegazione, il chiarimento – attraverso lo stile – della crisi che

imperversava; un passo ancora al di là delle Scorciatoie. (p. 1293)

L’Ernesto è redatto in italiano per quel che concerne le descrizioni e le

narrazioni, mentre la lingua dei dialoghi è il triestino.

[…] Questo dialogo (che riporto, come i seguenti, in dialetto; un

dialetto un po’ ammorbidito e con l’ortografia il più possibile italianizzata,

nella speranza che il lettore – se questo racconto avrà mai un lettore – possa

tradurlo da sé) si svolgeva a Trieste, negli ultimissimi anni dell’Ottocento. (p.

516)

Saba, quando parlava di impubblicabilità del

romanzo, non si riferiva all’eventuale difficoltà che i parlanti non

dialettofoni avrebbero avuto, ma, come abbiamo detto, alla scelta di definire

le cose in maniera fin troppo esplicita.

L’italiano è sempre stata

la lingua letteraria della penisola, il codice alto della nostra cultura, e

allora ecco che il dialetto poté svolgere la funzione di veicolare le tematiche

più “basse”, proprio perché lingua materna dotata di maggiore naturalezza. Non

c’è nessuna reticenza, quindi, nella scelta di voler utilizzare il triestino,

sia perché la forma utilizzata è più vicina a quella di un italiano regionale

(in generale il dialetto è ammorbidito, italianizzato ortograficamente) , sia

perché i termini più difficili sono tradotti in italiano. Al massimo questo

codice può aver offerto la possibilità di diluire il messaggio scabroso, poiché

appariva lontano alla maggior parte dei

lettori.

Il dialetto, dunque,

rappresenta un ritorno alle origini, offre la possibilità di riconquistare

l’innocenza perduta nominando e delineando le cose tramite la forma originaria.

Se l’italiano ha il compito di veicolare le spiegazioni della storia e il lato

razionale di essa, al dialetto spetta il compito di formulare le emozioni, ma

senza mai andare troppo oltre. L’autore sembra intenzionato a riprodurre la

cadenza triestina più che la gergalità pura.

La presenza del dialetto

è già innovativa di per sé, non c’è bisogno di doverlo spingere all’estremo: lo

stile, infatti, non è turbato dalla presenza del vernacolo, ma è “movimentato”

grazie alla fitta presenza di parentesi, trattini, virgolette, pause,

spezzature del discorso, inversioni e anticipazioni :

- Iddio castiga,- disse allora, diventato, per una volta tanto, ipocrita,

Ernesto, che aveva perduta di colpo la fede, il primo giorno che s’era, sul

consiglio esempio del cugino corruttore, masturbato.

[…]

Il quale [Stefano] – non c’è persona, per quanto arida, che non abbia,

qualche volta, uno slancio generoso – pensò, per un momento, di corrergli

dietro e di stringergli, per comunanza d’età, la mano.

Oltre a queste due lingue è utile soffermarsi

sulla presenza di una terza: il tedesco. La lingua germanica è utilizzata non

attraverso i calchi tipici della prosa sveviana, ma è presente con formule

cristallizzate, stereotipate, e Saba la traduce in ogni occasione. La lingua

dei dominatori è rievocata solo come struttura, come forma ormai scissa da ogni

significato di potenza, come scarto linguistico.

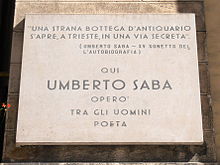

Nel dodicesimo sonetto di Autobiografia (1924) Saba dà un

definizione della raccolta Trieste e una

donna:

12

[…]

Trieste è la

città, la donna è Lina,

per cui scrissi

il mio libro di più ardita

sincerità; ne

dalla sua fu fin’

Senza nulla togliere a

questa considerazione, che comunque resta valida per quanto riguarda il Canzoniere, non c’è dubbio che con l’Ernesto si sia spinto oltre sul versante

tematico dell’onestà e su quello stilistico della forma arida e diretta. Ha

raggiunto in prosa quei traguardi che, forse, non poteva conseguire in poesia.

L’audacia linguistica va

di pari passo con l’architettura formale del libro, completamente diversa da un

romanzo di formazione ottocentesco, «mirante a cogliere i rapporti di causa

effetto nelle reazioni sentimentali tra i personaggi»[13], ma

nell’Ernesto tutto si svolge

all’interno del protagonista, e sono semmai i suoi turbamenti psicologici ad

avere un’ influenza sul mondo esterno e non viceversa. Di ottocentesco c’è solo

la «scelta distanziante della terza persona come mediatrice del racconto»[14].

La sincerità del discorso

risponde ad un bisogno fondamentale dell’autore: essere compreso, condiviso e

assolto, entrare in contatto diretto con il lettore ed infatti “coerente con

questo sviluppo è una parte sostanziale delle esperienze biografiche e di

quelle letterarie di Saba”.[15]

Certo solo un grande

scrittore poteva riuscire nel miracolo di chiamare le cose col loro nome,

spingendosi fino alla descrizione realistica di un rapporto omosessuale, ma riuscendo

contemporaneamente a mantenere un tono candido, innocente.

Scriverà Elsa Morante in

una locandina con cui l’Einaudi accompagnerà l’uscita dell’opera:

Le stesse cose che altri, nel dirle, potrebbero rendere oscene, o

ridicole, o sordide, si rivelano invece, dette da Saba nelle loro chiarezza

reale, naturali e senza offesa. Lasciando limpida, alla fine della lettura,

l’emozione degli affetti.

[3] D. De Camilli, Da

Umberto ad Ernesto, in Id., «Si pesa

dopo morto» , «Rivista di letteratura italiana», XXVI, 1. p. 23-29.

[7] A. Cinquegrani, L’officina

di Ernesto , in Id., Saba

Extravagante, «Rivista di letteratura italiana», XXVI, 2-3, p. 410.

[8]

F. Nietzsche, Frammenti postumi 1879-1881,

in Opere di Friedrich Nietzsche, a cura di

Giorgio Colli e Mazzino Montinari, traduzione di Mazzino Montinari e Ferruccio

Masini, Milano, Adelphi, 1964, p. 274.

[14] A. Daniele, Lingua e

dialetto nell’Ernesto di Saba, in “Studi novecenteschi”, n. 16, 1977, p.

97.

[15] G. Mura, Il

livello emozionale del discorso in Umberto Saba, in Id., Saba Extravagante, «Rivista di

letteratura italiana», XXVI, 2-3, p. 240.

N.B.: Testo estratto da una tesi di laurea. Tutti i diritti riservati.